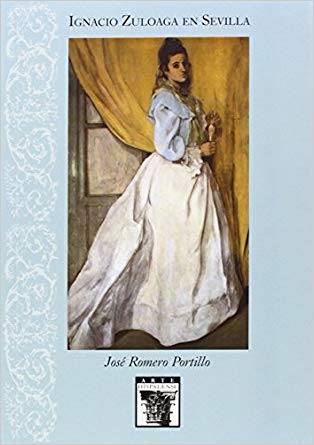

La obra de Ignacio Zuloaga (Éibar, 1870 Madrid, 1945) representa una de las aportaciones fundamentales al arte español del siglo XX. Sus composiciones y retratos, marcados por una mirada áspera y rotunda, singularizan una trayectoria vibrante. A Zuloaga se le reconoce, principalmente, por su percepción de la «España negra», por los cuadros surgidos durante su etapa en Segovia, cuando inmortaliza la tierra y el hombre castellanos, situados «fuera del tiempo y de la historia», en expresión de Miguel de Unamuno. Sin embargo, a lo largo de su carrera, sobresalen también otras facetas menos estudiadas, como sus obras de carácter popular o su apasionada afición taurina, que afloran en Sevilla a finales del XIX, coincidiendo con un periodo de indecisión y bohemia. A diferencia de lo que han afirmado algunos biógrafos, esta fase supone mucho más que un simple elemento anecdótico. Sus estancias en la capital andaluza, a partir de 1892, ejercen una influencia excepcional en su formación humana y artística. Instalado en un estudio de la Casa de los Artistas y en Alcalá de Guadaíra, Zuloaga siente entonces una irrefrenable atracción por las formas de vida meridionales, al relacionarse con gitanos, floristas y flamencos, que posan como modelos, y componer unos lienzos en los que va a contracorriente con las técnicas plenairistas y las estampas tópicas de la Andalucía posromántica. Estas obras sevillanas resultan, en definitiva, imprescindibles para conocer su evolución pictórica y su éxito posterior como uno de los autores españoles con mayor proyección a nivel internacional

La obra de Ignacio Zuloaga (Éibar, 1870 Madrid, 1945) representa una de las aportaciones fundamentales al arte español del siglo XX. Sus composiciones y retratos, marcados por una mirada áspera y rotunda, singularizan una trayectoria vibrante. A Zuloaga se le reconoce, principalmente, por su percepción de la «España negra», por los cuadros surgidos durante su etapa en Segovia, cuando inmortaliza la tierra y el hombre castellanos, situados «fuera del tiempo y de la historia», en expresión de Miguel de Unamuno. Sin embargo, a lo largo de su carrera, sobresalen también otras facetas menos estudiadas, como sus obras de carácter popular o su apasionada afición taurina, que afloran en Sevilla a finales del XIX, coincidiendo con un periodo de indecisión y bohemia. A diferencia de lo que han afirmado algunos biógrafos, esta fase supone mucho más que un simple elemento anecdótico. Sus estancias en la capital andaluza, a partir de 1892, ejercen una influencia excepcional en su formación humana y artística. Instalado en un estudio de la Casa de los Artistas y en Alcalá de Guadaíra, Zuloaga siente entonces una irrefrenable atracción por las formas de vida meridionales, al relacionarse con gitanos, floristas y flamencos, que posan como modelos, y componer unos lienzos en los que va a contracorriente con las técnicas plenairistas y las estampas tópicas de la Andalucía posromántica. Estas obras sevillanas resultan, en definitiva, imprescindibles para conocer su evolución pictórica y su éxito posterior como uno de los autores españoles con mayor proyección a nivel internacional

La obra de Ignacio Zuloaga (Éibar, 1870 Madrid, 1945) representa una de las aportaciones fundamentales al arte español del siglo XX. Sus composiciones y retratos, marcados por una mirada áspera y rotunda, singularizan una trayectoria vibrante. A Zuloaga se le reconoce, principalmente, por su percepción de la «España negra», por los cuadros surgidos durante su etapa en Segovia, cuando inmortaliza la tierra y el hombre castellanos, situados «fuera del tiempo y de la historia», en expresión de Miguel de Unamuno. Sin embargo, a lo largo de su carrera, sobresalen también otras facetas menos estudiadas, como sus obras de carácter popular o su apasionada afición taurina, que afloran en Sevilla a finales del XIX, coincidiendo con un periodo de indecisión y bohemia. A diferencia de lo que han afirmado algunos biógrafos, esta fase supone mucho más que un simple elemento anecdótico. Sus estancias en la capital andaluza, a partir de 1892, ejercen una influencia excepcional en su formación humana y artística. Instalado en un estudio de la Casa de los Artistas y en Alcalá de Guadaíra, Zuloaga siente entonces una irrefrenable atracción por las formas de vida meridionales, al relacionarse con gitanos, floristas y flamencos, que posan como modelos, y componer unos lienzos en los que va a contracorriente con las técnicas plenairistas y las estampas tópicas de la Andalucía posromántica. Estas obras sevillanas resultan, en definitiva, imprescindibles para conocer su evolución pictórica y su éxito posterior como uno de los autores españoles con mayor proyección a nivel internacional

La obra de Ignacio Zuloaga (Éibar, 1870 Madrid, 1945) representa una de las aportaciones fundamentales al arte español del siglo XX. Sus composiciones y retratos, marcados por una mirada áspera y rotunda, singularizan una trayectoria vibrante. A Zuloaga se le reconoce, principalmente, por su percepción de la «España negra», por los cuadros surgidos durante su etapa en Segovia, cuando inmortaliza la tierra y el hombre castellanos, situados «fuera del tiempo y de la historia», en expresión de Miguel de Unamuno. Sin embargo, a lo largo de su carrera, sobresalen también otras facetas menos estudiadas, como sus obras de carácter popular o su apasionada afición taurina, que afloran en Sevilla a finales del XIX, coincidiendo con un periodo de indecisión y bohemia. A diferencia de lo que han afirmado algunos biógrafos, esta fase supone mucho más que un simple elemento anecdótico. Sus estancias en la capital andaluza, a partir de 1892, ejercen una influencia excepcional en su formación humana y artística. Instalado en un estudio de la Casa de los Artistas y en Alcalá de Guadaíra, Zuloaga siente entonces una irrefrenable atracción por las formas de vida meridionales, al relacionarse con gitanos, floristas y flamencos, que posan como modelos, y componer unos lienzos en los que va a contracorriente con las técnicas plenairistas y las estampas tópicas de la Andalucía posromántica. Estas obras sevillanas resultan, en definitiva, imprescindibles para conocer su evolución pictórica y su éxito posterior como uno de los autores españoles con mayor proyección a nivel internacional