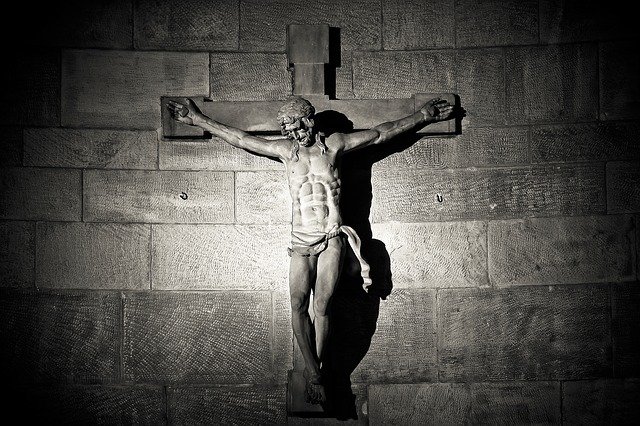

Todavía a oscuras, dio los buenos días, y el Señor, desde su cruz, le contestó:

-«Buenos días, buen Marcelino».

Ya con la luz entrando por el estrecho ventano, Marcelino se aproximó a la mesa y dejó primero el vino, y después el pan. El Señor, sin decir nada, ya había descendido de su cruz y estaba a su lado. Marcelino estaba junto a Él viéndole cómo comía el pan y cómo, de vez en vez, se llevaba el vaso de latón a los labios.

Marcelino preguntó al Señor:

-«Tú tienes madre, ¿verdad?»

-«Sí», repuso Aquél.

-«¿Y dónde está?»

«Con la tuya», dijo Jesús.

-«Y ¿cómo son las madres?», interrogó el niño.

«Yo siempre he pensado en la mía, y lo que más me gustaría de todo sería verla, aunque fuera un momento».

Entonces el Señor le explicó cómo eran las madres…

Aquella tarde, Jesús, como de costumbre, descendió de su cruz y comió y bebió su pan y su vino como siempre, y sólo al final, ante Marcelino embebido en su figura, de la cual no quitaba ojo, pero sin atreverse ya a tocarla del respeto y amor que le paralizaban, llamó hacia Sí al niño, y tomándole con las manos por los delgados hombros le dijo:

-«Bien, Marcelino. Has sido un buen muchacho y Yo estoy deseando darte como premio lo que tú más quieras». Marcelino le miraba y no sabía cómo responderle. Pero el Señor, que veía dentro de él lo mismo que ve dentro de nosotros, insistía dulcemente:

-«Dime: ¿quieres ser fraile como los que te han cuidado? ¿O que no se muera nunca tu cabra? ¿Quieres juguetes… quieres … ?»

A todo decía que no Marcelino, con los ojos cada vez más abiertos, sin ver ya al Señor de lo mucho que lo veía y de lo cerca que lo tenía.

-«¿Qué quieres, entonces?», le preguntaba el Señor. Y entonces Marcelino, como si estuviera ausente, pero fijando sus ojos en los del Señor, dijo:

-«Sólo quiero ver a mi madre y también a la tuya después».

El Señor lo atrajo entonces hacia Sí y lo sentó sobre sus rodillas, desnudas y duras. Después le puso una mano suavemente sobre los ojos y le dijo suavemente:

-«Duerme, pues, Marcelino… »