¿Qué nos ha pasado que ya no somos eficaces?

Que hemos perdido el sentido sobrenatural, así de simple.

Extracto de una entrevista al Banquero Rafael Termes:

Le oí decir una vez que, en último término, cada persona desempeña un papel en una comedia, que es la vida, y que al bajar del escenario el que hace de rey no es más que el que interpreta el papel del mayordomo. ¿Podría explicarnos por qué cualquier trabajo puede tener una trascendencia inmensa, independientemente de su glamour externo?

R. Es cierto que, alguna vez, he recurrido a esta imagen del teatro. En una obra, el papel principal puede ser el del mendigo y, en otra, puede ser el del rey. Lo que importa no es el papel que uno desempeña sino la manera cómo lo desempeña. Esto es decisivo en orden a las motivaciones. Lo que nos debe guiar no es el relumbrón externo, sino la eficiencia en el desempeño del cometido que nos ha correspondido. Y desde luego, la intención con que lo realizamos. Es evidente que un mismo trabajo se enaltece o envilece según sea la motivación del sujeto.

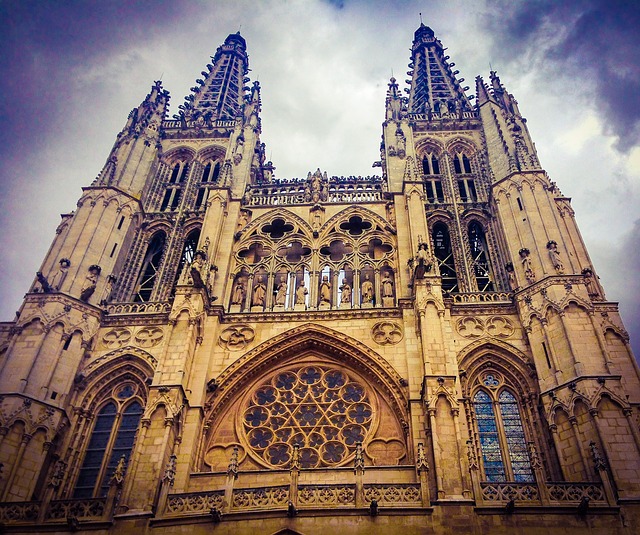

La anécdota de los tres canteros trabajando en la construcción de una catedral lo aclara. Cuando un transeúnte les pregunta, sucesivamente, qué están haciendo, el primero contesta: ya usted ve; picando piedra. El segundo dice que está ganando el pan de sus hijos El tercero, con noble orgullo, responde que está haciendo la catedral. Tratándose intrínsecamente de lo mismo, la motivación ha ennoblecido gradualmente la acción. Si a la motivación humana añadimos, como decíamos antes, la motivación sobrenatural, es evidente que lo que en apariencia es más intrascendente, puede tener un inmenso valor para uno mismo y para los demás. Se trata en suma de la cultura del ser frente a la del tener. Si yo no me porto correctamente conmigo mismo y con los demás, tal vez tendré más, pero seré menos persona, valdré menos y, en la medida que haya inducido a otros a obrar mal, habré contribuido al deterioro moral de los demás. En cambio, si yo me comporto éticamente, siempre y con todos, valdré tanto más cuanto más ético sea mi comportamiento. Y seré feliz, aunque a consecuencia de mi comportamiento moralmente correcto mi vida sea un infortunio.

Extraído de

SI la SAL SE VUELVE SOSA…

Mateo 5, 13-16

Por Javier Martínez, arzobispo de Granada

Revista Alfa y Omega

03-03-2005

Es un texto precioso, sobrecogedor, aunque su lenguaje tiene la pátina que le da el estar escrito hace casi tres cuartos de siglo. En un capítulo de Los grandes cementarios bajo la luna, Bernanos imagina la ficción de un ateo de buena voluntad (que los hay, y son legión) que pudiese predicar a los fieles, el día de Santa Teresa de Lisieux. Bernanos escribió esta obra hacia el final de la guerra civil española. Y, a pesar de las apariencias, no es un libro sobre la guerra civil, sino más bien un ensayo, profético a mi juicio, sobre la condición del cristiano en el descristianizado mundo contemporáneo. En un pasaje de ese texto, el supuesto ateo les dice a los cristianos: «Vosotros decís que sois la sal de la tierra. Si el mundo huele tan mal, ¿a quién voy a echar las culpas?»

Yo no me imagino a los cristianos del siglo II tratando de derrocar el imperio para que sus leyes pudieran acomodarse al derecho natural. Todavía en el siglo IV, excelentes familias cristianas de Turquía, como la de san Basilio el Grande (una familia entera de santos), enviaban a sus hijos a las escuelas paganas sin ningún problema. Ya, ya sé que aquel mundo era distinto en muchos sentidos, y que estaba por evangelizar (por cierto, lo mismo que el Papa nos ha dicho mil veces que es lo que necesita éste). Pero también sé que aquellos cristianos tenían una confianza tal en la capacidad educativa de su fe, que no les preocupaba mucho el que sus hijos pudieran perderla escuchando a un buen maestro de retórica o de filosofía pagano, por muy hábil que fuese. Aquello sólo podía hacerles bien, y confirmarles en la fe cristiana, infinitamente más razonable como fe y como modo de vida que todo el paganismo circundante.

Aquellos cristianos cambiaron el mundo. Y lo cambiaron a mejor. Nunca en la Historia ha tenido la Iglesia una vitalidad misionera más grande. Pero esa vitalidad no dependía de la posesión o del apoyo del poder político, sino de la belleza de su vida, que resultaba irresistiblemente atractiva. Aquellos cristianos no se ponían a arremeter contra el mundo con los mismos medios del mundo: vivían en él, con libertad, en la medida en que podían (muchas veces no podían, y les costaba la vida, o los trabajos forzados, o el exilio). No huían de la cruz. Desde luego, su sueño no era que los funcionarios del imperio les ahorrasen tener que dar testimonio de Jesucristo.

Y tampoco le ocultaban al mundo, en la vida ordinaria, y como el don más precioso que tenían, la belleza de la vida que Dios les daba en la comunión de la Iglesia. Nuestro principal problema hoy no es que el mundo se vuelve contra nosotros, sino que la sal se ha vuelto insípida. Que no hay apenas diferencia entre el mundo y nosotros. Lo tremendo es que unos vínculos misteriosos unen el destino de la Iglesia y el del mundo, y en virtud de ellos, cuando la sal no tiene fuerza de salar y de conservar la carne, es la carne la que se pudre.